Тезис о том, что окончательный выбор между демократией и авторитаризмом был совершен 25 лет назад — в октябрьские дни 1993 года, под грохот танков и автоматных очередей, — стал почти общим местом. Однако тезис этот не просто неверен и близорук, он мистифицирует наши представления и об этом трагическом эпизоде российской истории, и о действительной драме российского «перехода к демократии», его неразрешенных дилеммах, движущих силах и причинах его неудач.

Невидимая рука и роковые звенья

События октября 1993 года стали одним из самых драматических эпизодов российского большого транзита конца XX века — перехода от советской системы, просуществовавшей в нашей стране 70 лет, к постсоветской. Как могло случиться, что по Белому дому на Краснопресненской набережной — символу стремления к свободе, где в 1991 году забаррикадировались Ельцин и депутаты Верховного совета в ожидании штурма гэкачепистов, — теперь, всего два года спустя, стреляли танки по приказу все того же Ельцина, чтобы выкурить из него все тех же забаррикадировавшихся депутатов Верховного совета? Кадры этого обстрела, транслировавшегося в прямом эфире CNN, действительно напоминали хрестоматийные картинки военного переворота где-нибудь в Латинской Америке середины 1970-х годов.

«Расстреливали демократию». Мысль, что именно в октябре 1993 года российский демократический транзит потерпел фиаско и прошел поворотную точку, после которой его историческая неудача была окончательно определена, стала практически общим местом. Ее обоснованием заняты не только колумнисты и политики, но даже и серьезные ученые. И многие аргументы этой теории звучат предельно убедительно. А написанная по результатам октябрьского столкновения российская Конституция несет на себе следы одностороннего преимущества победителей, не испытывающих жесткого давления и потому оставляющих то там, то здесь лазейки неопределенности и исключений (в том числе и в знаменитой оговорке о «двух сроках подряд»).

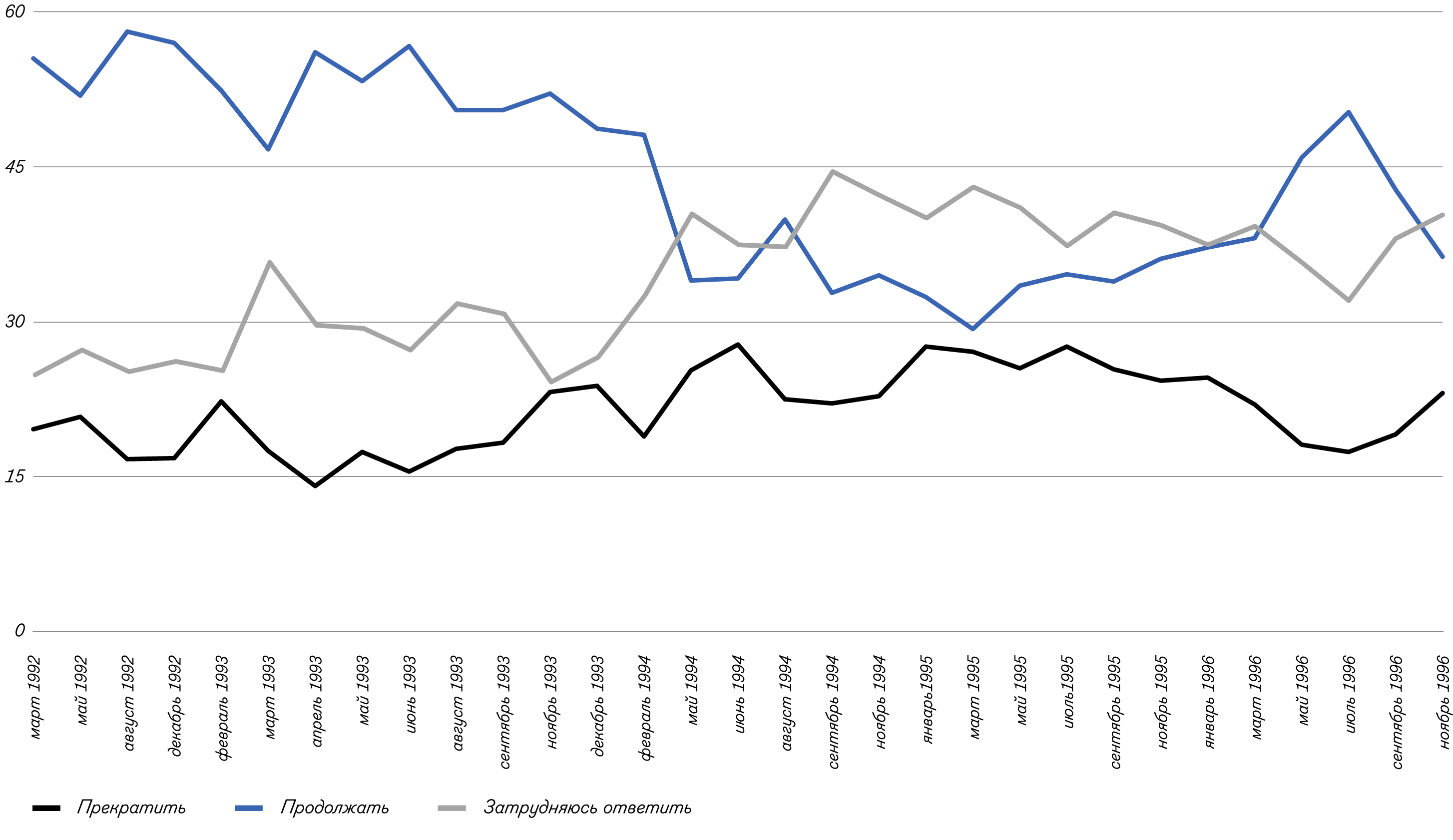

Если смотреть на социологические данные, то это по крайней мере не совсем так. В конце 1993-го и самом начале 1994 года, непосредственно по следам кровавого разрешения этого политического конфликта на улицах Москвы, исполнительная власть и идея реформ еще пользовались вполне достаточной поддержкой. Эта поддержка начала стремительно таять лишь к середине 1994 года, когда стало ясно, что столь драматическое завершение конфликта не принесло существенных перемен — стабилизировать ситуацию ни в политике, ни в экономике не удалось (динамику поддержки реформ см. на графике ниже). Но дело даже не в этом, а в том, что, при кажущейся убедительности, метафизика «роковых звеньев» — пристрастие к поиску тех поворотных точек, обстоятельств и решений, которые поставили переключатели истории в неправильное положение, — мало что способна объяснить. Она не объясняет, например, почему одни роковые решения были отменены историей в считанные дни (как, например, решение о введении чрезвычайного положения от имени ГКЧП в 1991 году), а другие «определили ход событий на многие десятилетия».

«Как вы считаете, экономические реформы сейчас нужно продолжать, или их следует прекратить?» 1992–1996, % от числа опрошенных

Источник: ВЦИОМ / «Левада-центр»

Пристрастие искать «роковые звенья» и поворотные точки в конечном счете концентрирует наше внимание на решениях и поступках исторических деятелей — тех индивидуальных акторов, чьи воля и личные недостатки, как считается, и повернули шарнир истории: на «властолюбии» и обкомовском прошлом Ельцина, грубости и неофитстве Хасбулатова, «кабинетности» Гайдара и проч. Причем вес и значение этих качеств, как правило, беззастенчиво подгоняются под известный исторический результат. Вопрос «почему?» фатально превращается здесь в «кто виноват?», а дискуссия неминуемо скатывается в политическую склоку.

Не претендуя на решение вечной загадки о «роли личности», отметим лишь, что внимание к индивидуальным акторам и их волевым решениям в любом случае ослабляет наше внимание к «невидимой руке истории» — тем структурным факторам, ограничителям и волям акторов коллективных, давление которых на самом деле ощущали на себе индивидуальные акторы.

Фактическая предыстория, обстоятельства и последовательность событий в политическом конфликте президентской власти с парламентской, вылившемся в кровавые столкновения на улицах Москвы в октябре 1993 года, равно как и аргументация сторон, хорошо известны, многократно обсуждались и подвергались решительному суду. Но посмотрим на трагедию взглядом Шекспира, как написал Пушкин по достаточно схожему поводу. Каковы были причины, движущие силы и логики этого кризиса, если попробовать увидеть его не в микроскопе общественного обвинителя, а в холодном свете типологий и обусловленностей.

Формула перехода: фактор 1990 года

В логике обычных описаний политических процессов, разворачивавшихся в конце 1980-х — начале 1990-х годов, «распад СССР» жирной чертой делит историю на «до» и «после», а предшествовавший ему период 1989–1991 годов предстает преимущественно в «деструктивной» динамике движения к этому финалу: «митинговая стихия», «парад суверенитетов», этнические конфликты, экономический кризис и управленческий хаос.

Однако в перспективе дальнейшей истории постсоветских государств именно предшествовавшие «распаду» годы и наполнявшие их события являются периодом первоначального становления республиканских политий — политических проторежимов советских республик, формировавшихся еще внутри СССР по мере того, как власть и легитимность союзного центра ослабевали. И внимание к этому первоначальному периоду их становления позволяет во многом рассмотреть логики их транзита к постсоветскости и корни тех событий, которые развернутся в первые годы их независимости. Иными словами, история постсоветских режимов вовсе не начиналась в январе 1992 года с чистого листа — она начиналась гораздо раньше.

В рамках горбачевского плана политической реформы выборы народных депутатов союзных республик в 1990 году должны были служить демократизации политической системы — мягкому транзиту от партийной «вертикали» к избранным органам власти. Когда эта реформа была задумана, предполагалось, что ее бенефициарами станут сам Горбачев и его соратники и сомышленники внутри компартии и вне ее, которые оттеснят таким образом от власти старый партийный аппарат. Однако за время, прошедшее с момента формирования концепции в 1987 году до ее реализации в 1990-м, ситуация радикально изменилась. Если в 1987 году основная линия напряжения действительно проходила между новыми и старыми силами в КПСС, то под влиянием экономического и управленческого кризиса основным сюжетом выборов 1990 года стали совсем другие противостояния: противостояние неформальных демократических движений партийной номенклатуре, с одной стороны, и противостояние республиканского руководства союзному центру — с другой.

В результате бенефициарами выборов 1990 года оказались неформальные антикоммунистические (демократические) движения в одних республиках и республиканские элиты, обретшие новую легитимность и автономность от партийной вертикали, — в других. В условиях стремительного падения популярности союзных властных структур и институций задуманные Горбачевым выборы легитимировали либо автономизацию региональной власти, либо неформальные и оппозиционные политические движения, выступавшие против коммунистического режима в целом.

Первая и важнейшая развилка в формировании республиканских политий и оформлении модели транзита была связана с этим «либо — либо», то есть с тем, кто становился бенефициаром выборов 1990 года. Эта развилка сводилась к простому вопросу: сформировалось ли в 1988–1990 годах в республике массовое национально-демократическое движение, способное оказать значительное влияние на исход первых советских выборов в национальные парламенты?

Наиболее ясной была ситуация в прибалтийских республиках, где «народные фронты» — новые неформальные политические движения — совместно с их союзниками получали на выборах около 70% голосов. Так, в Латвии Народный фронт получил 68% мест, в Литве «Саюдис» контролировал 67% депутатов, в Эстонии сторонники Народного фронта получили чуть более 40% мест, однако реформированная коммунистическая партия, назвавшаяся накануне «Коммунистическая партия Эстонии — Свободная Эстония» и заявившая о своем отделении от КПСС, получила 25%. В результате новоизбранные парламенты сформировали подконтрольные им органы исполнительной власти и взяли твердый курс на выход из состава СССР и демонтаж советской системы. К этой группе, если смотреть на формальные итоги голосования 1990 года, примыкала Грузия: здесь также главный оппозиционный блок «Круглый стол — Свободная Грузия» контролировал по итогам выборов 62% мест в парламенте. Правда, выборы здесь прошли не в начале 1990 года, а в октябре и находились под влиянием уже несколько иных факторов и обстоятельств.

На другом полюсе находились среднеазиатские республики, где организационные структуры оппозиции и массовые оппозиционные движения либо практически отсутствовали (Казахстан, Туркмения), либо были слабы и не могли серьезно повлиять на исход выборов. Так, в Узбекистане движение «Бирлик» получило 10% голосов; незначительное влияние в парламенте имело и демократическое движение Киргизии. Депутатский корпус здесь был сформирован руководством коммунистических партий, а их первые секретари пересели в кресла глав республик и консолидировали под своим контролем партийную, представительную и исполнительную власть. Сохранить контроль над парламентом удалось и белорусской компартии. В Минске накануне выборов состоялся 100-тысячный митинг Народного фронта, однако его сторонники сумели получить на выборах лишь около 10% мандатов. Под контролем местного партийного руководства прошли выборы в Таджикистане и Азербайджане (в Азербайджане Народный фронт получил в 1990 году 12% мест).

Итак, если в первой группе новые силы получали 60–70%, то во второй — от 0 до 15%. В оставшихся четырех республиках — Армения, Молдова, Украина и Россия — массовое оппозиционное движение в 1988–1989 годах, безусловно, существовало и заявляло о себе вполне серьезно, но его позиции были гораздо слабее, чем в Прибалтике. В результате на выборах его представители получили от 20 до 40% мандатов в новых представительных органах.

Итак, первая развилка связана с вопросом, существовало ли в стране на момент первых республиканских выборов 1990 года массовое национально-демократическое движение, проводившее мощные уличные акции и располагавшее организационной структурой, чтобы консолидировать сторонников на выборах и стать заметной силой в новых органах власти. Иными словами, существовали ли признаки «революции снизу»?

Только взглянув на три группы республик, распределенных по этому признаку, легко убедиться, что его значение простирается далеко за пределы узкого вопроса о характере перехода в 1990–1992 годах. Из перспективы сегодняшнего дня хорошо заметно, что страны первой группы (Прибалтика — Грузия) достигли значительных успехов в продвижении по дороге демократии и имеют относительно либеральные институты, в то время как страны среднеазиатской группы (плюс Беларусь и Азербайджан) являются странами вполне устойчивого, консолидированного авторитаризма и господства патерналистских моделей. И наконец, 25-летие постсоветской истории промежуточной четверки (Армения, Украина, Молдова, Россия) демонстрирует нам противоречивую и неоднозначную картину режимов, располагающихся в пространстве между этими полюсами.

Значение этого параметра для будущего развития событий оказалось необычайно велико по нескольким причинам. Во-первых, национально-демократические движения, проявившие себя во время выборов 1990 года, формировались еще в рамках «перестроечного» тренда, то есть тренда на демократизацию и «возвращение к норме», под которой тогда преимущественно понимались западные институциональные модели («как во всем цивилизованном мире»). Политические движения, которые формировались в рамках следующей и более острой фазы кризиса советской системы, имели уже несколько иной характер (на что указывает, в частности, и пример Грузии).

Во-вторых, этот параметр задавал принципиально различные правила поведения республиканских элит на много лет вперед. В странах, где неформальное демократическое движение («революция снизу») сформировалось и сумело заявить о себе на выборах 1990 года в качестве политической силы, этот факт стал сигналом для элит, что потенциал политической и электоральной мобилизации населения в республике существует, его можно использовать и опасно игнорировать. Это создавало условия для раскола элит — ситуации, когда элиты в своем конфликте обращаются к разным частям электората за поддержкой и мобилизуют его, поляризуя общество. В тех странах, где выборы продемонстрировали, что потенциала такой мобилизации не существует или он слишком слаб, стратегии элит и механизмы их взаимодействия строились по иным правилам, не предполагавшим мобилизацию населения в качестве арбитра или значимого участника внутриэлитных взаимоотношений.

Формула перехода: национализм и демократия

Особенностью выборов 1990 года было то, что, хотя к этому моменту никакие другие партии, кроме КПСС, еще не были официально разрешены, оппозиция, там, где она была и пользовалась массовой поддержкой, имела возможность принимать в них участие, хотя и под маркой независимых кандидатов. У этого явления, впрочем, была и обратная сторона: все независимые кандидаты, то есть не ассоциировавшиеся с партийной номенклатурой, представали на этих выборах как оппозиция. По идеологии это была антикоммунистическая оппозиция национально-демократического толка. При этом в разных республиках соотношение националистического и демократического элементов выглядело по-разному. И здесь кроется вторая существенная развилка в оформлении модели перехода.

Действительно, для успешного транзита мало достичь единства в отрицании существующей системы — важно еще наличие более-менее солидарного представления о том, чем именно она должна быть заменена. То есть, помимо антикоммунистических и антисоюзных устремлений неформальных движений, принципиальное значение имело то, на какие институциональные образцы в качестве альтернативы коммунизму это движение ориентировалось и насколько сильна была поддержка этих образцов в обществе.

Так, например, в прибалтийских республиках в оппозиционном движении четко просматривались оба компонента: националистический (антиимперский) и демократический (прозападный). Здесь поддержка западных институциональных моделей была весьма высока: эти страны стремились в Европу и мечтали стать Европой. И наоборот, в республиках Закавказья и Молдове националистический компонент играл чрезвычайно важную роль в консолидации оппозиции, в то время как поддержка западных институтов была гораздо более слабой. Здесь оппозиционность союзному центру была в значительной степени переплетена с внутренним национально-территориальным конфликтом (Нагорный Карабах, Осетия и Приднестровье). Национальную сплоченность подпитывало не столько единство институциональных целей, сколько борьба с внутренними и внешними врагами национальной независимости, причем борьба с внутренними врагами усиливала этничность их национализма. Так, в Грузии в результате победы на выборах в октябре 1990 года к власти приходит крайне националистическое правительство Гамсахурдии (героя похода на Цхинвали); в Молдове Народный фронт на выборах получает лишь 27%, однако протестный уход из парламента представителей Приднестровья и Гагаузии превращает его в ключевую политическую силу и позволяет сформировать эффективный союз с частью коммунистического руководства (Мирча Снегур).

Однако дело не только в наличии очага национального конфликта и его мобилизующем эффекте. По сути дела, потенциальный очаг такого конфликта присутствовал в Эстонии и Латвии — республиках со значительной долей русского населения. Дело, видимо, еще и в том, что представления о желаемой институциональной альтернативе было здесь гораздо более размытыми.

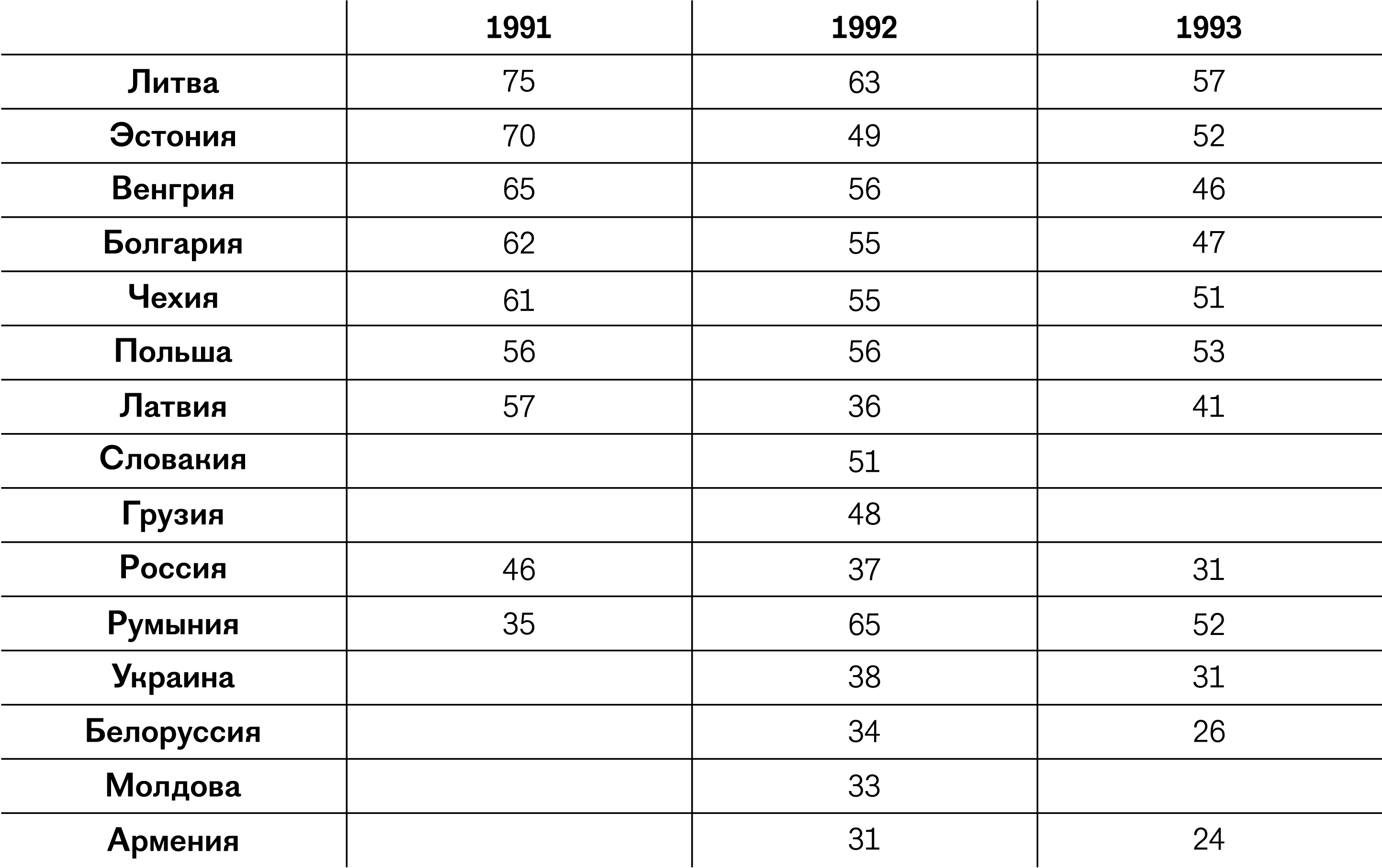

Индикатором уровня поддержки западной институциональной модели в ряде стран Восточной Европы и бывшего СССР могут служить для нас опросы восточноевропейского Евробарометра. Таблица ниже демонстрирует уровень поддержки населением рыночной экономики в 1991–1993 годах.

Уровень поддержки перехода к рынку в ряде республик СССР и восточноевропейских стран, 1991–1993, доля поддерживающих переход к рынку, % от числа опрошенных

«Поддержка демократии» не является работающим индикатором: демократия, противопоставляемая советскому тоталитаризму, была в этот момент равно знаменем и прозападнических, и националистических движений, выбор в пользу рынка был для советских граждан гораздо более трудным выбором, а потому именно он хорошо работает как индикатор приверженности западной институциональной парадигме.

Источник: Евробарометр

Здесь отчетливо видны три градации: относительно консолидированная поддержка рыночных реформ в стартовой точке (на уровне 60–70%), поддержка в районе 40–50% и слабая поддержка (на уровне 30–40%). Эти градации отражают уровень приверженности общества западным институциональным образцам, и именно эти различия, по нашему мнению, оказываются важнейшим фактором, определяющим характер и качество «коалиции победителей» 1990 года — того, насколько взаимосвязаны для нее проблематики национально-государственной идентичности и определенные институциональные цели.

Из таблицы также хорошо видно, что практически везде в первые годы осуществления рыночных реформ их поддержка падает. Соответственно, в тех странах, где поддержка реформ была консолидированной в начальной фазе, это снижение не ведет к критическому падению доверия к новым институтам, а в тех, где прореформаторское большинство населения было относительным, — как раз ведет.

Таким образом, мы получаем второй (помимо фактора «наличия влиятельного национально-демократического движения») критерий, различающий советские республики в начальной фазе их транзита к постсоветскости. Высокий уровень поддержки западных институциональных образцов (на уровне восточноевропейских стран) существовал только в Прибалтике. В группе, в которую входили Грузия, Россия, Молдова, эта поддержка была существенно ниже. И это обстоятельство самым непосредственным образом сказывалось на судьбе коалиций, ставших новой властью после распада союзных структур, то есть на том этапе, когда вопрос об имплементации новых институтов обращался в практическую плоскость.

Там, где поддержка в обществе западных институциональных образцов была достаточно высока, антикоммунистическая коалиция, приходившая к власти в 1990–1991 годах, имела достаточно консистентные представления о тех институтах, которыми должны были быть заменены институты советские. И наоборот, если такая поддержка была слаба, то и коалиция имела достаточно размытые и противоречивые представления о задачах национально-государственного строительства, что в условиях острой фазы транзита вело к ее распаду и быстрой поляризации политических сил.

Российский кейс: качество коалиции

Кейс России (РСФСР) в этом контексте выглядит особенно любопытным и характерным, потому что уже на этой «учредительной» стадии демонстрирует нам основные признаки специфического «российского паттерна». На первый взгляд, демократическая коалиция в РСФСР получила достаточное количество мест в составе новоизбранного съезда народных депутатов, овладела «командными высотами» в новом органе власти, и дорога России к демократии была, таким образом, в основном расчищена.

В действительности дело обстояло совсем не так. На волне подъема и при поддержке митингующих сторонников в Москве демократическая коалиция сумела провести на съезде нужные ей организационные решения, и прежде всего — избрать Бориса Ельцина председателем Верховного совета РСФСР (в третьем туре с перевесом в четыре голоса!), а затем принимать «демократические» решения, которые не столько даже вводили новые институты и отношения, сколько подрывали власть союзного центра. В то же время эта коалиция не только не располагала устойчивым большинством, но и оставалась внутренне противоречивой и почти случайной.

В отличие от Прибалтики, где формирование победивших «народных фронтов» началось еще в 1987 году, российская демократическая коалиция складывается в подобие организационной структуры лишь за два месяца до выборов — в январе 1990 года. На выборах эта коалиция получила, по разным оценкам, от 25 до 35% мест. Член Политбюро и глава старого, советского Верховного совета РСФСР Виталий Воротников уверял Горбачева, что оппозиция имеет 25–30% мандатов на съезде (В политбюро ЦК КПСС. По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985–1991). М., 2008. С. 609). Анализ голосований на съезде по разным процедурным вопросам показывал, что демократов могут поддержать 40–45% депутатов. При этом в Москве демократы выиграли 85% мандатов, а в периферийных, сельских районах и в национальных республиках ситуация была совершенно противоположной.

Это характерный электоральный профиль России, сохраняющий в значительной мере актуальность и сегодня. Если на пространстве бывшего СССР электоральные предпочтения располагаются между двумя полюсами — продвинутым Западом (Прибалтика) и восточной моделью среднеазиатских республик, то на территории России мы наблюдаем подобие обоих этих полюсов: первый обнаруживается в столичных и больших городах, второй — в автономных республиках и «медвежьих углах».

Следует также отметить, что относительный успех демократической коалиции на выборах и в ходе работы съезда народных депутатов имел еще одну причину, не связанную с качеством самой коалиции. Дело в том, что в РСФСР традиционно отсутствовали республиканские структуры коммунистической партии. В отличие от прочих республик, здесь не было ни своего ЦК, ни бюро, ни первого секретаря. Руководство СССР всегда считало формирование таких структур опасным. В тот момент, когда центр (Горбачев) терял рычаги управления и их перехватывали региональные власти, в России этот управленческий уровень практически отсутствовал.

«Ответственный» за РСФСР в Политбюро Виталий Воротников, человек неглупый и опытный, но совсем не волевой, к этому моменту уже согласовал с Горбачевым свою предстоящую отставку. В результате на выборах 1990 года у обкомовских секретарей не было активного штаба, который бы координировал кампанию и расстановку кандидатов, занимался мобилизацией, а затем — стратегией позиционной борьбы на съезде народных депутатов. (Надо сказать, что Воротников предупреждал Горбачева об этой проблеме — отсутствии в РСФСР серьезного лидера, способного вести эффективную борьбу с оппозицией, см.: Воротников В. Хроника абсурда: Отделение России от СССР. М., 2011; запись от 5 января 1990 года.) Но самое главное — в РСФСР не существовало отстроенных пирамид патронажа (с республиканского уровня до районного), позволяющих проводить общую линию и удерживать рычаги власти, как это происходило в большинстве среднеазиатских республик. Это обстоятельство значительно облегчало не слишком сильной и наскоро скроенной коалиции демократов относительный успех на выборах и затем — в захвате руководящих постов на съезде.

Если говорить о качестве российской демократической коалиции, то есть о реальном уровне поддержки ее участниками тех ценностей и институциональных образцов, которые были на ее знаменах в 1991 году, то ситуация выглядит еще сложнее. Первоначальный вариант идеологической платформы «Демократической России» носил вполне либеральный характер, однако на стадии согласования с другими членами коалиции был скорректирован так, чтобы удовлетворить максимально широкую антикоммунистическую коалицию, включающую сторонников «демократического социализма» и «демократов-почвенников». Так, например, наряду с задачей создания «эффективного рыночного сектора», документ предусматривал «замораживание цен и сохранение рыночных дотаций на основные виды питания и потребительских товаров до тех пор, пока сам рыночный механизм не обеспечит приемлемый уровень цен» (текст документа и историю его создания см.: Шейнис В.Л. Взлет и падение парламента: Переломные годы в российской политике (1985–1993). М., 2005. С. 255–264).

Стоит, однако, иметь в виду, что качество коалиции определяется не тем, что в нее попадают случайные, неумные, не слишком преданные ценностям демократии люди, хотя они все там, безусловно, присутствуют, а тем, какой запрос и какое давление испытывает коалиция извне, со стороны избирателей. Аморфность демократической коалиции на съезде народных депутатов и в Верховном совете была вполне адекватным отражением того уровня влияния, которое имели соответствующие институциональные образцы в обществе.

И когда в 1991 году на первых прямых выборах президента РСФСР Ельцин, нарушив собственное слово, предлагает место вице-президента не своему ближайшему соратнику и теневому стратегу Геннадию Бурбулису, а недалекому конъюнктурщику, военному летчику и Герою Советского Союза Александру Руцкому, он вполне точно оценивает характер и качество той широкой коалиции, которая может обеспечить ему победу на выборах. А когда в 1992–1993 годах Руцкой оказывается в стане противников президента, оппонирующих радикализму ельцинских рыночных реформ и стремящихся отстранить Ельцина от власти, он ничуть не отходит от тех символических «обещаний», на которые указывало избирателям его появление в эскорте ельцинского президентства. Это появление, в сущности, сигнализировало им, что новая жизнь и новый социальный порядок, какими бы они ни были (а избиратели слабо понимали, какими они должны быть), не станут, однако, тотальным разрывом с ценностями и институтами «советского мира». Рынок с «замороженными ценами» в платформе «Демроссии» был, на самом деле, не казусом редактуры, а вполне адекватным отражением общественного спроса.

Иначе говоря, быстрый и брутальный распад «коалиции победителей» в 1992 году, развернувшийся в затяжной конфликт и кончившийся октябрьскими событиями, был прямым следствием ее качества, механизма ее формирования «с колес» в 1990–1991 годах и, главное, размытостью общественных представлений о тех институтах, которые должны прийти на смену советским.

Дуга нестабильности

Как известно, процесс политического и юридического демонтажа Советского Союза, разворачивавшийся с конца августа по конец декабря 1991 года, имел на удивление мирный характер. Это было связано с тем, что союзный центр, который в этот момент олицетворял собой практически один Михаил Горбачев, совершенно утратил легитимность в глазах населения. Защищать Горбачева не хотел никто, включая его прежних близких соратников.

И столь же хорошо известно, что процесс распада Советского Союза вовсе не выглядит мирным, если мы с общесоюзного уровня спустимся на республиканский. Здесь распад имперского колосса сопровождался несколькими кровавыми и на удивление жестокими этническими вооруженными конфликтами и несколькими гражданскими войнами. Это, с одной стороны, конфликты в Нагорном Карабахе, Южной Осетии и Приднестровье, а с другой — гражданские войны в Таджикистане, Грузии и Азербайджане. Все эти события, наиболее острая фаза которых приходится на 1991–1994 годы, можно охарактеризовать как проявления «кризиса перехода».

При всем различии конкретных ситуаций и обстоятельств, кризис перехода имел две основные формы. Первая — «война с мятежной окраиной» — была связана с тем, что на стадии формирования республиканской политии и республиканских протогосударственностей еще в рамках СССР «окраина» выходила из подчинения республиканских властей, которые сами на этот момент не располагали ни достаточной легитимностью, ни полнотой власти (Азербайджан, Грузия, Молдавия). Вторая форма — гражданские конфликты (войны) — была связана с тем, что сформировавшаяся по итогам 1990–1991 годов «коалиция победителей» не способна была в силу различных причин удержать власть после того, как распад Союза стал политическим фактом осенью 1991 года.

В двух случаях вторая форма кризиса поразила «авторитарную» коалицию — в Таджикистане и в Азербайджане. Сохранив контроль над парламентом в 1990 году и пересадив первого секретаря ЦК в кресло президента в 1991 году (Кахара Махкамова в Таджикистане и Аяза Муталибова в Азербайджане), коалиция сталкивается с эскалацией уличного давления со стороны националистическо-демократической оппозиции в конце 1991 года и теряет власть. В обоих случаях, однако, слабость коалиции связана с еще одним фактором — расколом в позднесоветских элитах и отсутствием единой патронажной сети, обеспечивающей относительное единство новой-старой власти перед лицом вызовов «перехода». Аяз Муталибов стал первым секретарем Азербайджана лишь в 1990 году, не имел серьезной клановой поддержки и не мог надежно консолидировать авторитарную коалицию. В Таджикистане активизация исламско-демократической оппозиции сопровождалась противостоянием «ленинабадско-кулябского» альянса с прочими кланами, стремившимися потеснить этот альянс, представители которого занимали ключевые посты в советскую эпоху.

В двух других случаях поражение терпела националистическо-демократическая коалиция: в Грузии — коалиция, олицетворяемая Звиадом Гамсахурдией, и в том же Азербайджане — коалиция вокруг Абульфаза Эльчибея, пришедшая на смену слабой авторитарной коалиции Муталибова, но продержавшаяся у власти всего год (с июня 1992-го по июнь 1993 года). Но и в «авторитарном», и в «демократическом» варианте механизм кризиса включал эскалацию уличного давления оппозиции, конфликт президента и парламента и появление мятежных армейских подразделений на фоне стремительной утраты президентом популярности и рычагов управления.

В целом, наложив эту классификацию на предложенную выше классификацию победивших коалиций, мы видим U-образный график «нестабильности» транзита. На двух концах его — республики с сильными демократическими (Прибалтика) и сильными авторитарными (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан) коалициями, проходящими транзит без серьезного внутриполитического кризиса. Между ними — республики со слабыми традиционными (авторитарными) и слабыми «оппозиционными» (националистическо-демократическими) коалициями. Для последних и был характерен острый кризис перехода. (В трех республиках — Киргизии, Беларуси и Украине — основу коалиции составили центристски настроенные представители «перестроечной» элиты.)

Политическое противостояние в российской системе власти в 1992–1993 годах, закончившееся трагическими столкновениями в Москве 3–4 октября, если смотреть на него в такой перспективе, имеет много общего с этими «кризисами перехода»: эскалация уличного давления оппозиции, конфликт президента и парламента, формирование отрядов обороны с той или другой стороны. Все это, как видим, — вполне стандартные элементы «кризиса перехода», который возникает в результате распада слабой «учредительной» коалиции, сформировавшейся в период эмансипации и становления новой, республиканской политии еще в рамках СССР (в 1990–1991 годах).

Причем под слабостью коалиции мы понимаем прежде всего отсутствие общих и поддержанных избирателями институциональных целей, общего понимания того социального порядка, который должен прийти на смену советскому. Противоречивость, неконсистентность этих представлений выглядели малозначимыми на стадии борьбы с союзным центром (как это описано Шейнисом в случае с платформой «Демократической России»), но тем более шокирующей для членов коалиции оказывается внезапно обнаружившаяся несогласованность этих представлений в тот момент, когда желаемые независимость и самостоятельность становятся реальностью. У вчерашних соратников по коалиции возникает острое ощущение, что партнеры просто решили их «кинуть» в тот самый момент, когда желаемый приз уже внесен на сцену для вручения.

Не миновала Россию, впрочем, и первая форма «кризиса перехода» — конфликт с мятежной окраиной. Здесь уместно напомнить, что конфликт нового руководства РСФСР с Чечней начался еще осенью 1991 года (первый раз чрезвычайное положение на территории Чечни было объявлено президентом Ельциным 7 ноября 1991 года). То есть контур этого конфликта возник еще в той фазе перехода, в которой вспыхивали конфликты с окраинами и в других республиках разваливающегося СССР. Этот конфликт, однако, оказался отложен, не получил развития, потому что «националистический» компонент в российской «коалиции победителей» и в тех ожиданиях, которые возлагали на нее избиратели, был весьма слабым.

И наоборот, в 1994 году уже новая «коалиция победителей», сокрушившая своих противников в Верховном совете, оказалась не в состоянии предъявить обществу убедительные последствия своей победы. Поддержка «реформаторской повестки» стремительно пикировала (вновь см. график). «Черный вторник» — резкий обвал рубля 11 октября 1994 года — продемонстрировал очередную неудачу в достижении макроэкономической стабилизации и окончательно подорвал легитимность этой коалиции в качестве «реформаторской» — коалиции тех, кто сможет провести быстрые и результативные реформы. В результате отложенная в 1991 году альтернативная повестка легитимации новой власти теперь становится вновь актуальной: повестка «реформ» уступает место повестке «порядка».

Так или иначе, и раскол «коалиции победителей», вылившийся в итоге в жестокий конфликт с использованием танков (ср. бои на проспекте Руставели в Тбилиси), и война в Чечне выглядят типологически узнаваемыми элементами «кризиса перехода», характерного для целого ряда постсоветских стран. Природа этого кризиса, как уже было сказано, задана аморфностью коалиции, сформировавшейся на квазиучредительных выборах 1990 года и оказавшейся в совершенно новых обстоятельствах после внезапного коллапса СССР. В этих новых обстоятельствах главными вопросами, вставшими перед коалицией, оказались именно те, решение которых (как мы видели на примере «Демократической России») было сознательно отложено при ее формировании.

Мы никогда не узнаем, что случилось бы, если бы Конституционный суд не принял поправку, по которой Верховный совет получил право принимать свой вариант Конституции, несмотря на проигрыш референдума в марте, если бы Хасбулатов не позволил себе оскорбительных жестов в адрес Ельцина на сессии парламента, если бы Ельцин не подписал 21 сентября указ № 1400 о роспуске съезда и Верховного совета, а министр обороны Грачев не выполнил приказ Ельцина штурмовать Белый дом. Но на самом деле у нас не так много причин считать, что основная канва событий приняла бы другую форму и направление. Обнаружившееся несогласие членов бывшей «коалиции победителей» по поводу того институционального порядка, который им предстоит имплементировать, было столь глубоко, а неопределенность запроса со стороны населения столь высока, что весь механизм государственной машины утрачивал необходимый минимум единства и связанности. И этот нарастающий паралич подготавливал ту или иную форму экстралегального кризиса, хотя распределение ролей и ответственностей в нем могло быть каким-то другим. Как, впрочем, другим мог быть и масштаб его последствий.

Разумеется, наблюдая исполненные трагизма роковые минуты истории, мы вновь и вновь всматриваемся в детали, кульминационные мгновения и в пластику выступающих на исторической сцене персонажей, стремясь найти и вероятную точку невозврата, и внутреннюю логику поступков, и определить их вину. Но при этом часто забываем о тех пружинах событий, которые были скручены задолго до их начала совсем другими акторами и в совершенно других целях. Точно так же в театре мы рукоплещем актерам и их игре, забывая, что их дарование и эмоциональность лишь наполнили собой тот сюжетный рисунок, который сочинил для них отсутствующий в театре автор.